Topics

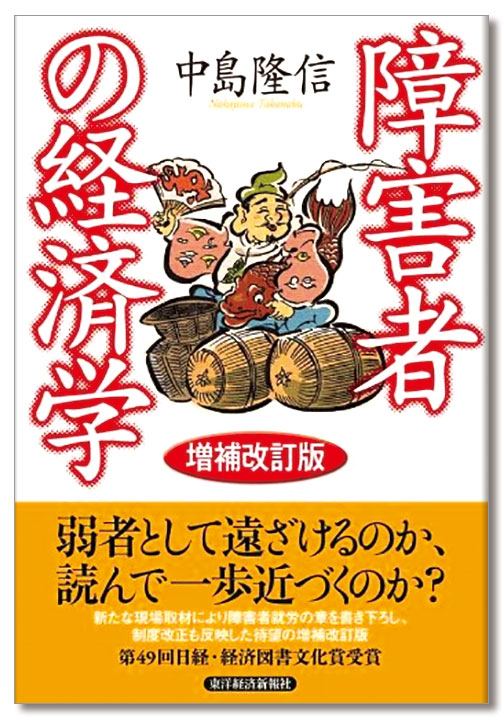

『障害者の経済学』増補改訂版(中島隆信著/東洋経済新報社)

かつて日本障害者協議会の藤井克徳代表から次のような趣旨の話をお聞きしたことがある。

WHO(世界保健機関)によれば、全世界の人口の15%が障害者である。米国は人口の20%が障害者という前提で社会をつくっており、ニュージーランドの場合は22%だ。ニュージーランドの数値(4〜5人に1人)は障害者をマイノリティとはみなしていないことを示している。一方、日本はわずか7%弱(約860万人の身体・知的・精神障害者)だが、認知症患者約462万人が加わると、一気に10%強に上がる。さらに発達障害、アルコール依存症などを患う人も含めれば15%だ。ゆえに健常者と障害者を区別することは社会にとってプラスにならない。個々のもつ相対的に優れた能力を磨き、それを社会に活かして、誰にでも居場所のある社会をつくるべきである——本書の主張と一致する。

本書で紹介されている北海道浦河町の「べてるの家」には、統合失調症を患い、幻聴や幻覚に悩まされ、許容限度を超えるとパニックを起こし、自傷・他傷行為に及んでしまうこともある人たちが暮らしている。近くにある日赤病院の精神科からの協力を得ることで、それを可能にしているのだが、浦河町の人口約1万4000人のうち、べてるの家のメンバー150人、すなわち全人口の1%強が地元で住むところを確保し、生活物資を調達することの経済的効果は小さくない。 そもそも精神障害者の仕事ぶりは様々であり、自閉症の障害をもつ人は対人関係を苦手とする一方、決められたことを着実に行うのは得意であり、手抜きをしない。重度の知的障害のある人でも、会社の玄関の前で箒を持っているだけで、そこにごみを捨てる者はいなくなる。

「障害者を健常者と比べ、能力が低いからといって働く場を与えないことは、人道的見地のみならず、経済的効率性の観点からも不適切である。どんな人でも世の中の役に立つ」という著者は、様々なデータや取材で得たものを駆使してその根拠を示す。随所で人間心理の痛いところを突くのは、自身が脳性マヒの子どもをもつ当事者だからかもしれない(本文でそのことはおくびにも出さないが)。そして私たちも「車椅子に乗っていることがメガネをかけていることと同じで、自閉症であることが空気が読めないのと同じだと解釈できるようになれば」、障害者を取り巻く環境は変わる。

結論はきわめてシンプルである。けれどもそこにいたるまでの本書の論考は何度も読み返したくなる。

(芳地隆之)

(中島隆信著/東洋経済新報社)

_page-0001.jpg)

.jpg)