Blog

時間がないってホント?~北陸地区知的障害者福祉協会・雄谷良成会長の講義~

2025年7月17日(木)~18日(金)、石川県金沢市の金沢市文化ホールにおいて第59回北陸地区知的障害関係施設職員施設職員研究大会が開催されました。テーマは「元気がなきゃ始まらない Control Yourself」。1日目の特別講座では睡眠、食事、笑い、脳、入浴、運動の各分野における最先端の研究を行っている専門家の方々が登壇。2日目は『精神科医が見つけた3つの幸せ』『感謝脳』などの著者である樺沢紫苑さんによる基調講演が行われました。ここでは本大会に先立つ雄谷良成・北陸地区知的障害者福祉協会会長の開会挨拶ならびに表題の導入講義の概要を報告します。

【開会挨拶】

今回のタイトルは「元気がなきゃ始まらない Control Yourself」です。北信越4県の皆さんにおかれては、昨年元日に発生した能登半島地震に対する災害支援活動にあらためて御礼申し上げます。この1年半、時間の流れがおかしくなるような感覚でした。今回は榎本博文・(公財)日本知的障害者福祉協会副会長、塗師亜紀子・石川健康福祉部部長、車谷市朗・富山県知的障害者福祉協会会長他の方々も来られています。皆さんの尽力なくしては、ここまで来ることは不可能でした。

本大会のプログラムは、災害支援を続けてくださった皆さんへの恩返しの気持ちを込めて企画しました。

私が寄稿している『福祉新聞』のコラム「一草一味」の最新のタイトルは「逆境から生まれる新しい福祉」です。かなり痛い目に遭いましたが、そのなかでいろいろな気づきがありました。そのひとつが、被災地支援は元気がないとだめだということです。助けたいという気持ちがあっても、自分をコントロールできなければ壊れてしまう。これは福祉の現場でも多々あることではないでしょうか。利用者さんの気持ちがつかめず、問題行動が起きる。何とかしたいが、改善できない。寄り添おうとしても、共感できず、自分が落ち込んでしまうこともあるでしょう。そうした局面を私たちはどう乗り越えていくのか。

WHOは1948年に健康を次のように定義しています。①身体的に健やかな状態にあること、②精神的にも健やかな状態にあること。私たちは、利用者さんの身体がなんとかなるように、心が安らかになるように、サポートしてきました。この点では医療も同じでしょう。しかし、WHOは上記のほかに、3つ目の要素として「社会的健康」を挙げています。

先月、石川県が、能登半島地震で被災した高齢者施設から石川県内外の「みなし福祉避難所」に移った2,131人のうち、255人が入居先で亡くなったことを公表しました。被災地からの長距離移動のなかで亡くなった方もいらっしゃいますが、多くの高齢者は「みなし福祉避難所」にしばらくいた後に亡くなりました。能登にいたときは、毎日ではないにしろ、親族が様子を見に来る、馴染みの福祉事業所の職員と話をする機会があった。それがなくなったことがいかに人の健康を害するかをこの数字は表していると思います。私たちは社会的健康を目指す。この震災を機に新しい福祉を学ぶことができるのではないかというのが上記コラムの主旨です。

自分たちが元気でなければ、周辺の人たちを巻き込んで、利用者さんと豊かな人間関係を築いていく=社会的健康を支えることはできません。元気のない、落ち込んだ職員の周りに人は集まってきやすいでしょうか。この2日間、そういったことを考えていきたいと思います。

【導入講義】

「時間がない」と思っている方は少なくないのではないでしょうか。今日は「埋蔵金」のような2時間をどう使うかについて話したいと思います。

1日の時間は、生理的時間(睡眠、食事、トイレなど生きるために必須の時間)、拘束時間(通勤、家事、育児、介護など社会的義務、仕事や教育に費やす時間)、そして可処分時間(趣味、学び、運動、SNS、家族と過ごすなど、自分の裁量で使える時間)に分けられます。今日のテーマは、可処分時間をどのように使うか、です。

平均的な日本人の可処分時間は、働く世代(30~50代)で1日当たり2~3時間といわれています(総務省『社会生活基本調査』2021年)。時間がないと感じている人の多くは、それをスマホ、テレビ、YouTubeなど受動的なことに費やしていないでしょうか。

皆さんは1日にどのくらいスマホを見ていますか。

総務省のデータには、時間帯別、年齢層別のスマホ利用率というものがあります(下図参照)。夜中(0:00~3:00)はほとんどないのですが、それでも15~29歳までの各層で10%強の人が見ています。6:00~9:00になると増えるのは、多くの人が寝起きに見ているからでしょう。9:00~18:00はすべての層で50%以下です(12:00~15:00が高いのは昼休みに見る人が多いからです)。ところが帰宅後は一気に上がり、18:00~24:00で15~19歳は70%以上。30~49歳の層も50%を超えています。

可処分時間をスマホやSNSばかりに使うとどのような影響が出るのか。SNSの「いいね」をもらうことでドーパミンが出ます。振り回されるうちに感情が鈍くなり、ドーパミンの単発的な放出により中毒症状を引き起こします。長い時間をかけてつくった人との関係から感じられるうれしさのような遅延的報酬。福祉の現場でいえば、最初はうまくいかなかった利用者さんが、時間をかけていたら声をかけてくれるようになったという関係性がよくなるといった「遅延的報酬」がスマホ、SNSを使いすぎると、どんどん鈍化していくのです。

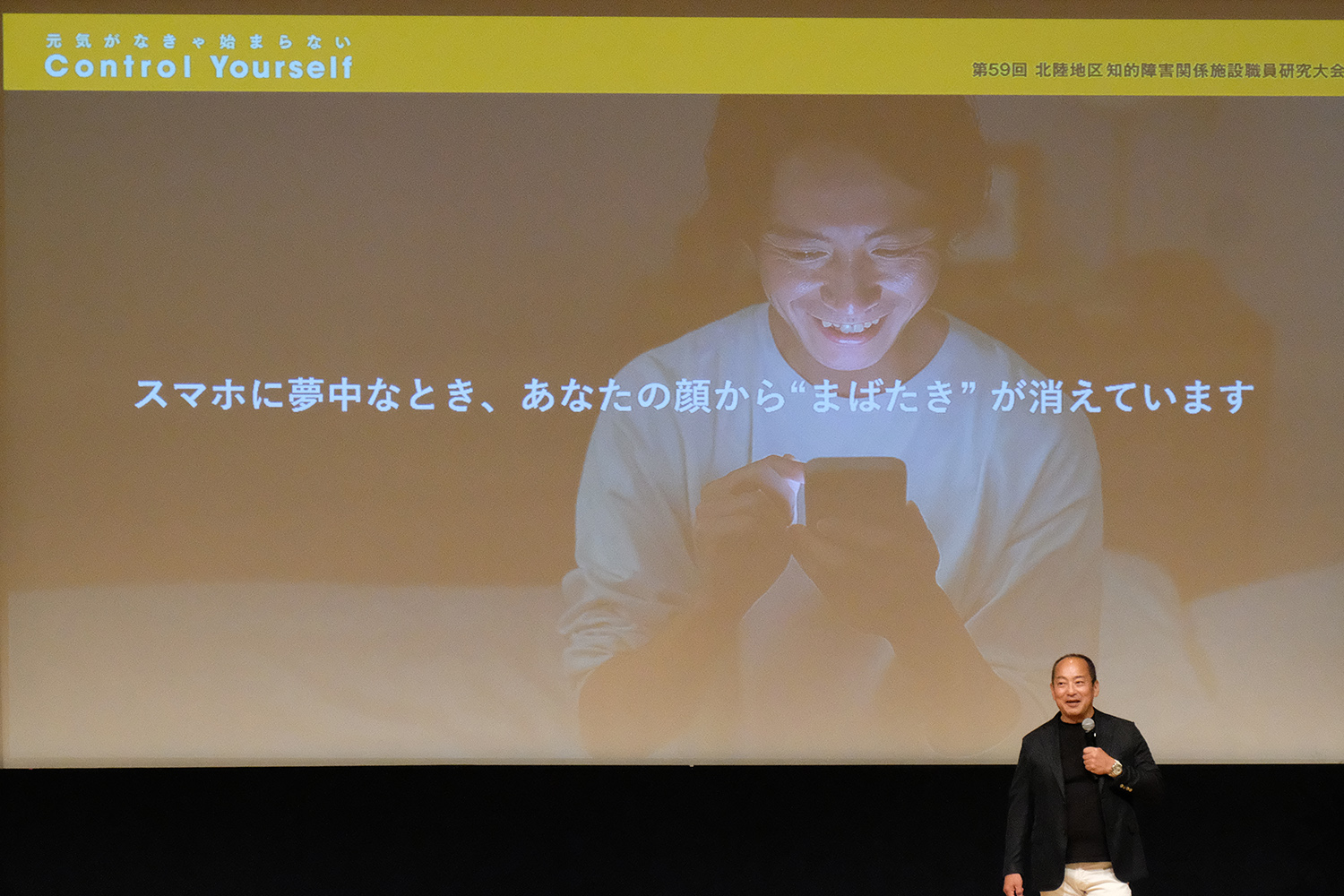

中毒になると、何もしていないのに疲れているような顔になり、感情が平板化し、人への反応も鈍くなります。単発の動画にいちいち反応できない状態と同じです。人間の表情は、表情筋と感情を司る脳(前頭前野・偏桃体)に直結しています。「いいね」を繰り返していると、それが反応しなくなり、顔は平板、目は笑わず、瞬きが少なくなる。You TubeやInstagramは短い時間にすべてを見せようとするので、見る人は瞬きをしない。そのためドライアイになるのです。デジタル眼精疲労に陥ると目線は下向きになります。つまり、人と向き合わなくなるのです。福祉のプロである私たちは、思いを言葉でうまく伝えられない、表現できない人たちと、言葉以外でコミュニケーションをとります。その最たるものが表情なのに、こうなってしまってはどうしようもありません。

スマホで「いいね」を押し続け、快楽ばかり追っていると、人の話を聞くのが面倒臭くなります。人から何かを言われても、相手の顔も見ずに、「わかった、わかった」と流す。相手からしてみれば、上っ面で、自分の話を聞いてくれている人とは思えなくなる。こうして私たちの感性が失われていくのです。

大谷選手がトレーニングしないわけはありません。プレーに影響するから、お酒もいっさい飲まないそうです。あの大谷選手がそこまでしているのに、対人サービスのプロである私たちが、自分のスキルを下げるようなことをしていいのでしょうか。

ここで再び問うてみます。時間がないって本当ですか、と。

忙しいけれど成長している人は、可処分時間に明確な目的を持っています。身体を動かそう、本を読もう、この人に会おうなど。ところが可処分時間に無自覚だと、スマホやSNSであっという間に数時間、自分だけの逃避に使ってしまいます。

今朝、ぼくはお寺のごみ捨てに行きました。途中でたばこの吸い殻を見つけ、いったん通り過ぎましたが、戻って拾いました。いい気持ちがしました。わずか数十秒ですが、可処分時間を自分以外のことに使ったからではないでしょうか。

以下の表を見てください。スマホに関してはすべてアウトです。

学ぶことや準備を「残業」と捉えてしまう人の心理について説明します。大谷選手がチームの合同練習以外でトレーニングすることは「残業」でしょうか。

「勤務時間外に何かをするなんて」「自分は家族を大切にしたい」というのは表面上の言い分。内面の本音(無意識)は「自分の時間は“自分のためだけ”に使いたい」。家に帰ってもスマホばかり見ていれば、家族と向き合うとはいえません。可処分時間を大切なことに振り分けていないのです。

それでも自分が努力していないと思われたくないので、「準備・学び=義務・残業」と定義して正当化する。そうすると未来に支障が生じます。スマホやテレビを見続けるのはドーパミンを出し続ける中毒です。そうなると、可処分時間を他者のために使えません。家族が大切なのはわかっているけれども使えない。脳がそうなってしまっているからです。サラリーマン金融から借金を続けているようなもの。借りるのをやめても、利息は増え続けるので、いつまでも背負っている感じになります。

地域、仲間、家族との絆は、そこにいたるまでどのような時間を使ったかが反映されます。

「人のために時間を使う力」は、若い時にしか育てられない“筋力”のようなものです。年を重ねてから鍛えられる筋肉もありますが、人に心を向ける力は、若いうちに自然に身につけておかないと、あとからではなかなか定着しません。何もしてこなかった人は、年を取ってから急に人の役には立てない。若いうちの可処分時間の使い方が、人生後半に孤独になるか、ならないかを決めるのです。

時間はあるのです。

可処分時間を過ごす自分は誰にも見られません。そこにその人の本質が現れます。今回のプログラムを見て、スマホで使う30分を、この人の話を聞くことに充てたと思って聞いてみてください。現場でもっと元気いられるような講義が満載ですから、この話の意味が理解できるでしょう。

-scaled.jpg)