Blog

能登半島災害支援活動から生まれる新しい福祉のかたち

(福)佛子園理事長 (公社)青年海外協力協会会長

(一社)生涯活躍のまち推進協議会会長 雄谷 良成

2025年6月、石川県は、能登半島地震で被災した高齢者施設から石川県内外の「みなし福祉避難所」に移った2,131人のうち、255人が入居先で亡くなったことを公表した。被災地からの長距離移動のなかで命を落とされた方もいるが、多くの高齢者は「みなし福祉避難所」にしばらくいた後に亡くなった。震災前の能登での生活では、毎日ではないにしても、親族が様子を見に来る、馴染みの福祉事業所の職員と話をするなど、人との交流機会があった。それがなくなったことがいかに人の健康を害するかを、この数字は表している。発災当初から佛子園・JOCAは災害関連死をできるかぎり抑えるために、仮設住宅の住民が集まることのできるコミュニティセンター(コミセン)の設立を訴えてきた。そして現在、輪島市内に開所したコミセンはいまも進化を続けている。以下は両法人のトップである雄谷良成の寄稿である。

遠隔診療の開始と郵便ポストの設置

2025年4月20日、輪島市マリンタウンの仮設住宅の敷地内に「コミセンマリンタウンBASE」が開所した。日本の災害支援史上、初めてとなる集会、福祉サービス(高齢者デイ、介護予防、障害者就労支援)、飲食、入浴、仮設住宅入居者への見守り相談の機能をもつ地域の居場所である。その後も輪島市門前町の道下仮設住宅団地に「コミセン門前BASE」、鳳至町第一仮設団地敷地内に「コミセン鳳至BASE」の開所が続き、2026年には輪島市町野町、能登町宇出津にも建てられる予定だ。

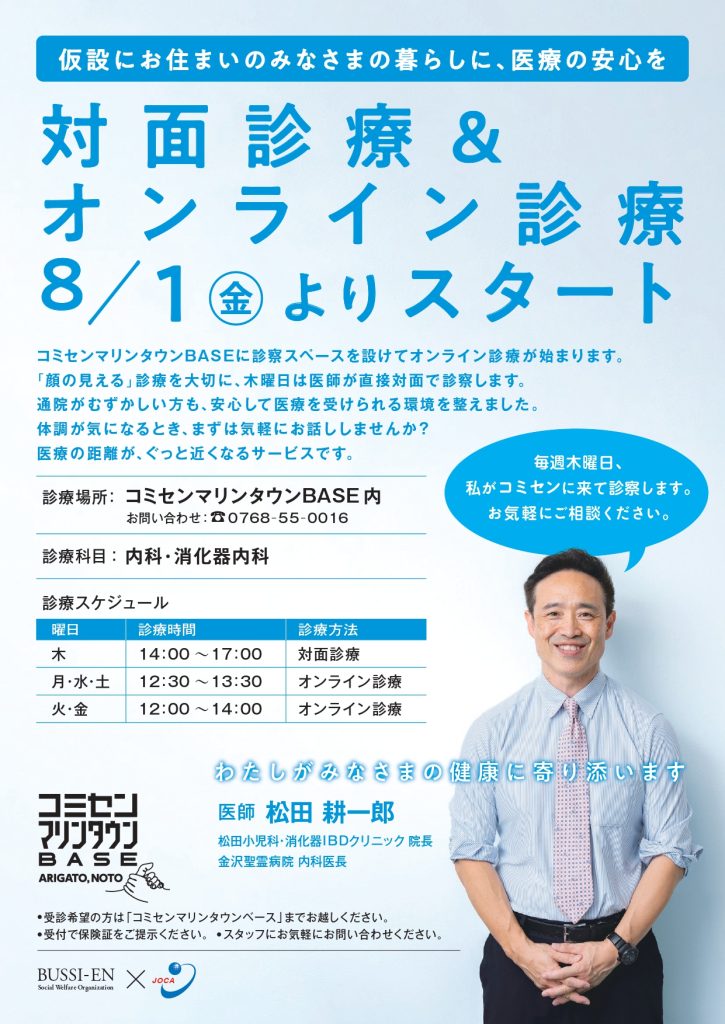

8月からはコミセンで新たに遠隔診療の機能が加わった。

これまで市内の中山間地にいた方々は、移動に30~40分かけて輪島市立病院へ行き、さらに待ち時間も含めて診察に数時間を要し、さらに処方箋をもって薬局に薬をもらいに行っていた。コミセンであれば普段から高齢者デイサービスを提供しているので、利用者さんのバイタルチェック(脈拍・呼吸・血圧・体温・意識レベルなどを測定して健康状態を把握すること)の他、見守り支援部隊が入居者さんの体調を継続的に確認しているのでデータは揃う。コミセン内でオンラインによる診療を受ければ、食事や入浴で寛いでいるうちに、診察結果がわかり、市内の薬局から薬が届くのである。

担当する医師は、金沢市内の松田小児科・消化器IBDクリニックの松田耕一郎院長(金沢聖霊病院内科医長)。遠隔診療とはいえ、顔の見える診療を大切にするために、毎週木曜日はコミセンマリンタウンBASE内で対面診療も行う。

9月1日にはコミセンに郵便ポストが設置された。仮設住宅の住民から「郵便を出しにいくのが遠くて大変だ」という声を聞いたのを機に輪島郵便局に照会したところ、道路事情などにより、夜間配達および時間指定配達を行っていないなか、コミセンを活用した郵便物の受け取り拠点の増加は住民サービスの向上に資すると快諾してもらった。ポストだけでない。コミセンでは荷物の引き受けや切手類の販売、荷物や郵便の受け取り、再配達場所としての指定なども可能になった。

8月9日には地震で甚大な被害を受けたため、営業を停止していた輪島KABULET®の「ゲストハウスうめのや」と「中華そばいぶき」が、地域の方々、全国からの多くのご支援、そしてスタッフ一同の想いを結集したおかげで再開した。

こうして輪島市は日常を取り戻しつつあるが、この動きは過去を再現するというよりも、新しい地域のかたちをつくっていく=創造的復興の過程といえるだろう。上記のような活動は日本国内にある多くの過疎地においても適用できる活動である。

社会的健康を目指して

私たちが東日本大震災後、宮城県岩沼市で行ってきた仮設住宅支援では、心身の調子の悪い方を見つけたら、そこから医療や福祉の機関を紹介することに留まっていた。能登半島での災害支援活動では、ひとつの場所でさまざまなサービスが受けられるワンストップサービスを可能にする場所としてコミセンを位置づけた。

WHO(世界保健機関)は健康を「身体的・精神的・社会的に良好な状態」と定義している。福祉現場ではこれまで、身体的・精神的な個別支援に力を注いできた。医療的ケアや介護、心理的支援は命と尊厳を守る営みである。しかしその一方で、「社会的健康」――すなわち人と人との関係性については、十分に担保されてきたとは言い難い。

とりわけ入所型の施設では、暮らしが内部で完結し、利用者同士の関係も限定的だ。職員との関係は交代制勤務により断続的、家族との面会も減少し、社会との接点は希薄化している。こうした「関係性の貧困」が、災害時の孤立と関連死の要因となることが、今回の地震で改めて突きつけられる形となった。

対人支援は福祉専門職の基盤だが、その上で、多様な人と関わる「関係性の構築」こそが、これからの福祉の柱となるだろう。災害時の死因が「物理的被害」から「社会的孤立」へと移るなか、関係性こそが最大の防災資源であり、避難所はシェルターではなく、暮らしの延長であることを示している。しかしながら、社会福祉法は地域との協力や共生を掲げてはいるが、日常的な関係性が命を守るという実践的視点や、平時と災害時を分けないフェーズフリーな福祉の理念までは十分に反映されていない。この「制度の隙間」にこそ、福祉の未来が芽吹いており、そこでは人と人とがつながり、暮らしの中で支え合う実践が静かに始まっている。

この震災を機に新しい福祉を学んでいる私たちは社会的健康を目指す。能登半島地震・豪雨災害の支援活動が、被災地にとどまらない、生涯活躍のまちづくりに通じるものだと言及してきた所以でもある。

_page-0001.jpg)