Blog

そこに暮らす人々の営みをみていきたい ~輪島市で開業する「奥能登ごちゃまるクリニック」とは~

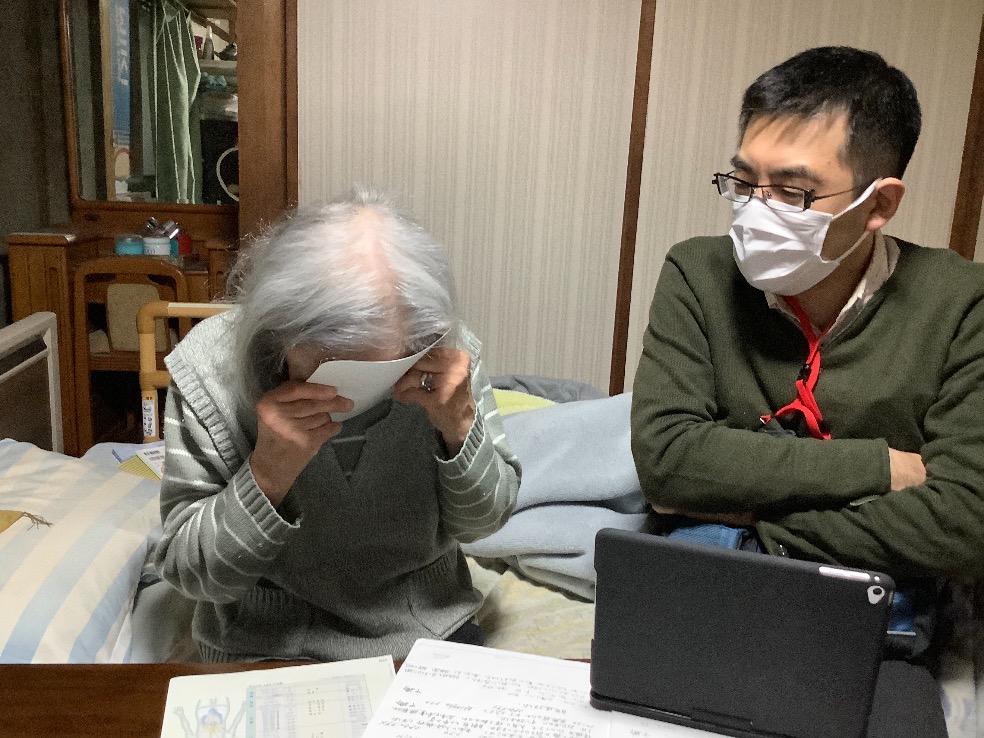

訪問診療の様子。バースデーカードに喜ぶ女性ととも。

弊誌『生涯活躍のまち』14号の記事です。3年前のものですが、能登半島地震から半年余り、急性期から慢性期へと移っていくなか、災害関連死の防止のためにとても意味のなる内容と思い、こちらにアップします。

福井県の在宅医療専門クリニック「オレンジホームケアクリニック」の分院が石川県輪島市で6月1日から開業します。その名も「奥能登ごちゃまるクリニック」。医師と患者の関係だけでなく、民生委員、町内会、商店街など、いろいろな人たちも加わり(ごちゃまぜ)、その人の日々の営みや価値観も受け入れて(まるごと)、住民の健康づくりに取り組む。だから「ごちゃまる」。地域では支える側と支えられる側はその時々で代わります。そしてお互いに学び、学ばされることも。そんな関係を大切にするため、「奥能登ごちゃまるクリニック」に家庭医として勤務する小浦友行さんに話を伺いました。

小浦 友行さん

1979年石川県輪島市朝市通りで出生。1999年富山医科薬科大学医学部に入学。2007年母校の総合診療部に入局。2012年災害・救命センターを兼任。2014年富山プライマリ・ケア講座客員准教授に就任。富山市保健センターと協働で健康まちづくりを開始。住民・専門職のごちゃまぜ・まるごと・支えあいの重要性を痛感。 2017年公立穴水総合病院へ転職。2021年医療法人社団オレンジに入職。2021年6月「奥能登ごちゃまるクリニック」開業後は、能登の里海里山の「ごちゃまる」お助け人として活動する予定。

―小浦さんは輪島市の出身で、医師としてのスタートは富山市だそうですね。

富山医科薬科大学医学部で学び、同大学付属病院の総合診療部に入局しました。家庭医――“family physician” あるいは“family practitioner”といわれます―を養成する部局です。そこで勤務していた際、富山市の地域包括ケアの支援に取り組みました。富山市はコンパクトシティを掲げ、在宅医療のさらなる推進のために同市の寄附講座*としてミッションを富山大学に持ちかけたのです。そのプロジェクトの責任者が自分の上司であった山城清二教授で、ぼくはそこに客員准教授として加わりました。

*民間企業や行政組織など、大学や研究機関の外部組織から教育・研究振興のために寄附された資金や人材を活用し、研究教育を行う活動のこと。―どのような活動をされたのですか。

富山市中央保健福祉センターの保健師さんと一緒に地域の保健活動を行いました。当時のぼくには自分一人でも、がんばればできるといった自負がありました。でも、うまくいかなかった。地域包括ケアには多職種の連携(interprofessional working)が大事だからです。いろいろな専門職の方と連携しなければうまくいかないことを痛感しました。

―それはたとえばどんな場面で?

住民の方と向き合うときです。みなさんはいろいろな価値観をもっているので、ぼくだけでは気づけないことが多い。そこに他の職種の方に入ってもらうことで、「こうしたらいい」というヒントをもらえる。医療、保健、福祉の分野に限定せず、まちのお蕎麦屋さんや花屋さんなどとも一緒に取り組んでいかないとうまくいかないと思いました。住む人の生活を豊かなものにしたいという目的を共有しているのであれば、ぼくたちは医療に従事する者として、健康という視点で関わればいいんだと。

そもそも住民はそのまちの専門家なんです。地域にはどんな歴史があって、いまはどんな人が住んでいるのか。それを知っているのは、たとえばそこで暮らす「田中太郎さん」なわけで、ぼくらは「田中太郎さん」からそのまちのことを教えられるわけです。

―多職種といっても職業に限らないということですね。

ぼくは医師としてしごとをしていますが、住民として日々を過ごしています。医師としての経験や実績は積んでいても、子どもをもつ父親としては、たとえばPTA のお父さんなどは自分の先輩に当たります。そういう多様性があるからこそ、誰でもまちづくりに加われるのではないでしょうか。

―現場での経験や学びを経て、富山から故郷の輪島市に戻られたのですか。

4年前に輪島市に帰った当初は隣接する穴水町にある穴水病院に勤務していました。同病院では本当にお世話になり、住民の方々にもよくしてもらったのですが、生活の場としごとの場が乖離していることに違和感を抱いていました。そこ(穴水町)では医師としての自分だけで、生活者としての自分がいない。職住が一致する生活をしたいという思いをもっていた際に、福井県にある在宅医専門クリニックである「オレンジホームケアクリニック」の医師として、輪島市に分院を開業することになったのです。現在は「オレンジホームケアクリニック」で訪問診療の研修を受けています。

―地域包括ケアといっても、医療従事者は病気を治す、福祉に関わる人は相手に寄り添う、とお互いのアプローチは違います。それによる連携の難しさはありませんか。

医療はすべての人に適切な医療を施すために、その方法を一般化し、管理することが求められます。たとえば、高血圧の人に対する治療は一貫していないとよろしくない。そに対して福祉・介護はその人らしさに合わせた支援をする。個別化が求められます。医師は一般化が、介護職は個別化がもっとも重要と教育されていているので、なかなか歩み寄るのが難しい。でも、根っこの理念は同じなんですね。

医療の役割は病気や怪我を治すことと思われてきました。しかし、それらを治せない世の中になってきた。どういうことかというと、たとえば脳梗塞から命を救っても後遺症が残ったり、糖尿病が改善されても合併症が起こったりすることがあります。さらにいえば、命を救えば救うほど、「老い」という治せない状態になっていく。そうした認識から医療界では「治す」から「支える」への転換が起きました。いまの若い医学部生はそのように教育されており、医療と福祉・介護の重なる部分は大きくなっているといえます。

―新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための social distancing は、人に寄り添うこととは真逆の行為を求めます。医療の現場でそのジレンマを感じませんか。

ぼくたちが取り組んでいるプライマリ・ケア*には5つの理念、

① Accessibility(近接性)

② Comprehensiveness(包括性)

③ Coordination(協調性)

④ Continuity(継続性)

⑤ Accountability(責任性)

があります。

うち、①近接性には、いろいろな身近さ、たとえば、時間的身近さ、金銭的な身近さ(高額であれば、診療を受けられない人がいる)、心理的身近さなどがあります。②包括性でいえば、相手から相談を受けて、「その部分はわからないから」と他の人に任せるのではなく、「自分には解決できないから、解決できる人を一緒に探しましょう」という姿勢がそうです。④継続性とは、ある一定の期間が過ぎたら、さようならではなく、関りをつなげていくこと。1回の電話だけではなく、5回かけてみるというように寄り添う、付き添うことは物理的なものだけではありません。

輪島市に戻って暮らし始めたとき、すでに地域包括ケアがある程度できていることに驚きました。でも、住民の方は無自覚なんですよね。それが当たり前だと思っているから。むしろできていないことの方に目が行ってしまう。だからぼくは皆さんに、「輪島市ではこれだけのことができている。それを知ることから始めましょう」と言っています。輪島市には成功体験がいくつもある。そうした成功体験があるのを知って地域の課題を語るのと、知らないで語るのとではぜんぜん違いますから。

*普段から何でも診てくれる、相談に乗ってくれる身近な医師による医療。特定の病気だけを診る専門医療とは違って、急に体の調子が悪くなったような緊急の場合の対応から健康診断の結果についての相談までを行う医療のことを指す。

―輪島市の中心部には佛子園と青年海外協力協会(JOCA)が連携して展開している輪島KABULET があります。ぜひとも連携を進めていってください。

「奥能登ごちゃまるクリニック」は輪島KABULET のすぐ近くですし、ぼくは普段から温泉(三ノ湯・七ノ湯)や蕎やぶかぶれ麦処はもちろん、PTA の会合にも使わせてもらっています。輪島KABULETを通して移住される方には、地元の人々の「物語」のなかに入っていけるようなお手伝いもしていきたいですね。(聞き手・芳地隆之)

-scaled.jpg)