Blog

もっとよくなる“ごちゃまぜ”のコミュニティ~生涯活躍のまち in鹿児島の現在と未来~

芳地事務局長(中)松田理事(左)-scaled.jpg)

鹿児島市喜入における取組み

医療法人参天会理事長 新田博之

喜入圏域の人口は緩やかに減少していますが、喜入町に限れば、若年層から中年層の転入者が多く、微増になっています。家族向け住宅や単身者向け集合住宅の建設も見られるようになりました。喜入圏域に自宅を建てた社員に住宅手当を出す企業もあり、社宅もつくられています。

しかしながら、現在、喜入圏域に住む住民は重要な交通インフラの危機に見舞われています。JR喜入駅の廃止問題です。2020年からのコロナ禍により1日当たり1,100~1,400人だった乗降客数が500人を下回ったまま、現在も回復せず、その結果、無人駅となり存続が危ぶまれているのです。

JR喜入駅がなくなれば、喜入に住む学生の通学が困難になる。まちとしては死活問題です。それを何とか存続させるべく、地域住民の皆さんの強い後押しを得て、署名活動を開始。人口1万人強のうち、7,029筆が集まりました。

本件に関しては地元のJリーグ・クラブ、鹿児島ユナイテッドFCとも連携しています。同クラブは喜入に練習場「ユニータ」をもっており、練習試合に多くのアウェーサポーターが観戦に来られれば、JRを利用していただける。鍵となるのは集客です。

やる気のある地元住民で鹿児島ユナイテッドFC喜入応援協議会を結成し、鹿児島ユナイテッドFCに清涼飲料水300万円分を寄付させていただきました。他にも、耕作放棄地を活用し選手と地元小学生が収穫したサツマイモを使った焼酎づくり(喜入中名町)、古民家を改修してオープンしたカフェ「陽だまり」限定の鹿児島ユナイテッドFCグッズ販売(喜入町)、私ども医療法人参天会のデイケアリハビリセンター前之浜では鹿児島ユナイテッドFCアカデミーコーチが高齢者の運動をサポートするなど、住民とクラブが一体となった活動を行っています。

鹿児島ユナイテッドFCは鹿児島市からの助成を受け、地元企業である株式会社エヌ・ケイ・カスタマイズとの共同でJR喜入駅の駅舎を運営していくことになりました。駅周辺に賑わいをつくり、喜入の関係人口を拡大していきたいと思っています。

災害に強いPHASE FREEとは

社会福祉法人佛子園理事長

公益社団法人青年海外協力協会(JOCA)会長

一般社団法人生涯活躍のまち推進協議会会長

雄谷 良成

日頃、人が集まっていないところに、人は行かない

本日は昨年の元日以来、取り組んでいる能登半島における被災地支援を通して見えてきたものについてお話ししたいと思います。

Phase Freeという言葉をご存じでしょうか。平常時と非常時のフェーズ(社会の状態)の境界をなくし、 身のまわりのものやサービスを活用しようという考え方です。日頃から人と人が関わっている場所は、非常時にも変わらず機能することを災害支援で経験しました。

私たちが発災前から輪島市役所の庁舎内で運営していたカフェは福祉避難所になりました。障害のある人や認知症の人、乳幼児など、特別な配慮が必要な人を受け入れる避難所です。東日本大震災でも熊本地震でも、福祉避難所はすぐには開くことができませんでした。ところが輪島市では、障害のある人も働くカフェを運営していたことで、発災翌日の1月2日に開設したのです。

障害のある人たちはサポートを受けるだけではありません。災害瓦礫の片づけや、市役所に溜まった分別されていないごみの整理やトイレの清掃など、支援する側にも回りました。被災地ではインフルエンザ、ノロウイルス、コロナなどが蔓延し、通水していないトイレはひどいことになっていました。学生ボランティアの人に掃除を頼むと、現場を見て逃げ出すくらいの惨状です。ところが障害のある人は、マスクをし、ゴム手袋をつけて排泄物を淡々と掻き出し、便器を一生懸命に磨きました。彼らは地震の前から市役所のトイレ掃除などをしていたので、従来のとおり作業をした。すごいことだと思います。地域の人たちの障害のある人たちを見る目も変わりました。

佛子園とJOCAが運営している輪島KABULETの温泉が復旧したのは1月11日でした。この時点で通電、通水はしていないにもかかわらず、それが可能だったのは、電気工事業、水道施設工事業、温泉事業などを手がける多くの企業の方々が手伝ってくださったからです。すでに設置されていた自衛隊風呂は、なるべく多くの被災者の皆さんに入ってもらうため、1回の入浴の人数と時間が決められています。お湯に浸かっていて、「あと3分です」などと言われると、あわてて転倒する危険もあります。したがって温泉には介護の必要な高齢者や障害のある人たちから優先に入ってもらいました。その後、輪島KABULETは輪島市の入浴支援実施の施設のひとつとなり、利用者数は多い日で1日300人、支援が終わる11月中旬までで延べ5万6,000人が利用しました。

皆さんは年に数回、避難訓練をしていると思います。でも、急にどかんと地震が起こって、電気が消え、水が止まったとき、指定された避難場所に行けるでしょうか。

輪島KABULETには、発災前から地元の人たちが温泉に入りに来たり、ビールを飲みに来たりしていました。ときどき酔っぱらった人が障害のある人に付き添われて自宅まで送ってもらうなど、毎日が避難訓練のようなものです(笑)。だから、発災直後はてんでんばらばらになっても、輪島KABULETに集まってきて、「あのおばあちゃん、いまどうしている?」といった話になるのです。

発災から3カ月くらい経ってからでしょうか、輪島KABULETに来る人たちから、「そろそろお酒を飲みたい」という声が上がりました。輪島KABULETでは毎年「ビアフェスタ」が行われていたこともあり、

「SAKEBEER NOTO」というビアガーデンを開催することになりました。地元の酒屋さんが「ビールだけではなく、日本酒も」ということで、こういうネーミングになった次第です。

福祉に携わる私たちではなく、地域の人が「やろう」と言ってくれたことで、多くの人たちが集まってくれました。イベントの最後に実行委員の一人が「発災以降、自分はずっと『楽しんではいけない』と思っていた。でも今日は言います、楽しかった」と挨拶していたのが印象的でした。

日本の災害支援で初めての試み

現在、私たちは奥能登2市2町の仮設住宅のうち、3,800戸の見守り支援・運用をしています。それだけでなく、仮設住宅にコミュニティセンター(コミセン)を併設することの重要性を発災直後から訴えてきました。コミセンとは集会(みんなが集まれる場所)、福祉サー ビス(現在は高齢者デイサービスを想定)、飲食(一緒に食べたり、飲んだりできる)、銭湯(癒しや裸の付き合い)の機能をもった地域の皆さんの居場所です。

2016年4月14日に発生した熊本地震では、273人の犠牲者が出ました。うち、直接死は55人でしたが、持病の悪化や自死などによる関連死は218人でした。今回の能登半島地震では、1月末時点で犠牲者504人のうち、直接死は228人、関連死は286人です。関連死が直接死の4倍だった熊本地震に比べて抑えられているのは、当時よりも仮設住宅での見守りを増やしてきたことが大きいと思います。

仮設住宅に優先的に入れる人は独居の高齢者、障害のある人、配食サービスを受けている人などです。しかし、これまで利用していた福祉事業所が閉鎖されたままの状態が続き、仮設住宅にこもったままでは、あっという間にフレイルになり、そして亡くなっていく。そうした関連死を何とか防がなくてはならない。私たちは国、県、市町に働きかけて、これまでは法律で認められていなかったコミセンの実現にこぎつけました。日本の災害支援における初めての試みです。市街地にある輪島マリンタウン団地のなかにコミセン第1号(マリンタウンBASE)が4月20日にオープンします。

豪雨災害も超えて

9月21日、奥能登豪雨に見舞われました。地震には耐えた輪島KABULETも浸水を防ぐことはできず、水位はあっという間に1mを超え、職員や利用者さんは2階に避難。仮設住宅でも、ようやく家電製品などを揃えたところで被害に遭ってしまった方が少なくありませんでした。

床下の泥を流しては乾燥・消毒する作業の繰り返し。床上浸水はにおいも強く、放っておくとカビが生えてしまいます。さすがに私たちも2度目の被災には心が折れそうになりました。そこに駆けつけてくれたのが近所の人たちです。皆さん、自分たちの家も浸水しているのに、「俺は地震後、KABULETのおかげで生き永らえた。まずはKABULETだ」と手伝いに来てくれたのです。

豪雨から11日後、建物はなんとか復旧しました。拠点施設の正面に立つウェルネスでは、水害前のように体操が再開されました。利用者さんのなかには、自宅での泥処理が終わらない方もいましたが、KABULETに来ればいままでの暮らしを感じられる。この先、頑張っていけば、日常を取り戻せると思える。それがPhase Freeです。

日常的に集まる場所はありますか

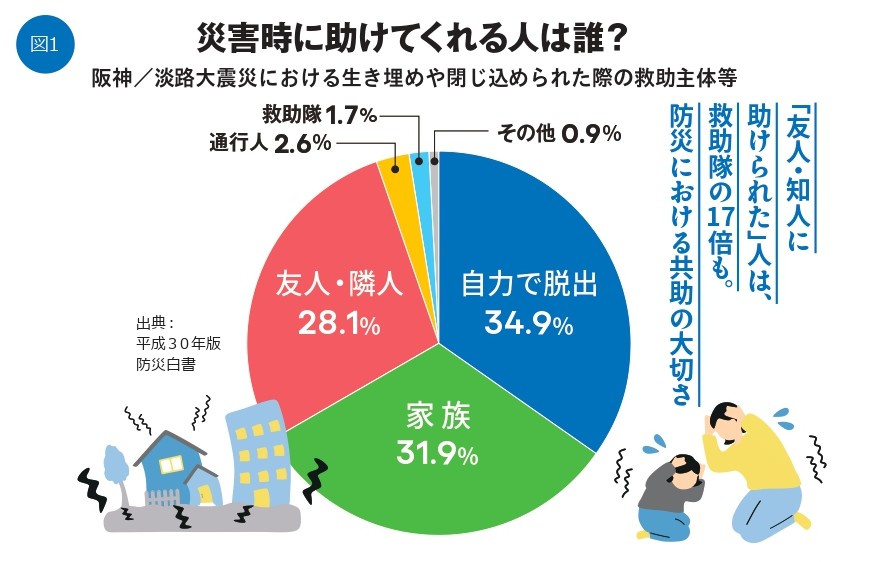

災害の時に助けてくれる人は誰か。阪神・淡路大震災で生き埋めや閉じ込められた人がどのように救助されたかという調査結果によると、自力で脱出が35%、家族に助けられたが31%、友人・隣人が救出してくれたが28%。通行人、救助隊はほんのわずかでした。

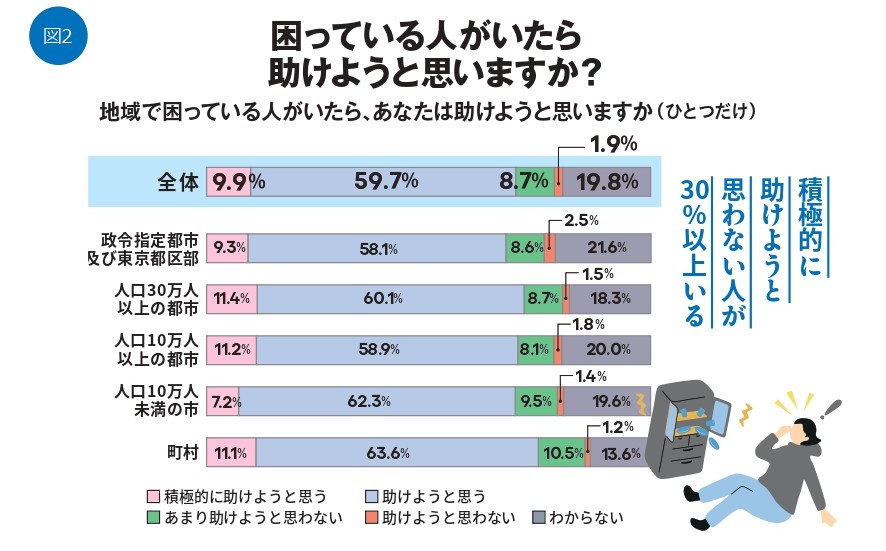

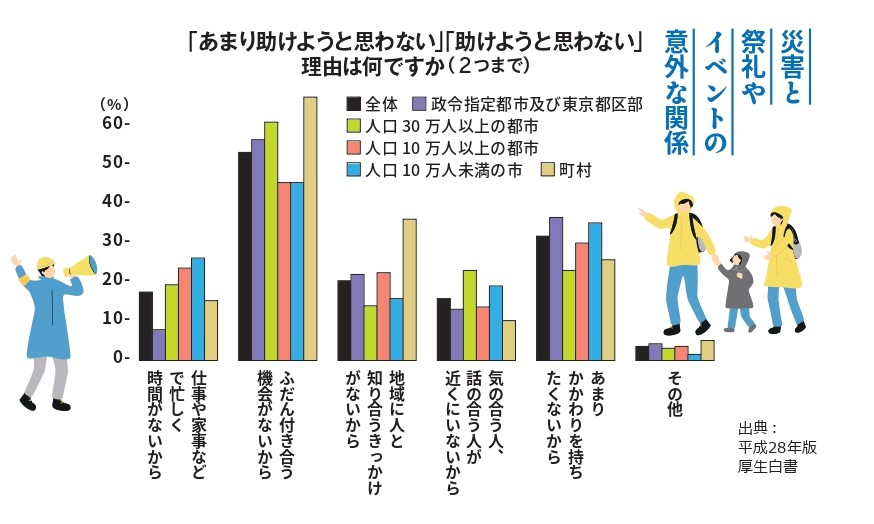

あなたは困っている人がいたら助けようと思いますかというアンケート調査の結果もあります。日本人はお互いに助け合う国民性をもっているはずですが、積極的に助けようと思わない人が30%もいます。この比率は都市部に行けば行くほど高くなります。たとえば、高層マンションの住人でお互いに日常的な付き合いがなければ、地震に見舞われても、隣人を助けに行こうとはならないのではないでしょうか。

人と人が知り合う機会のない地域はどうするか。むかしはお寺や神社に早朝からお参りに来る人がいました。僧侶である私は毎朝お経を上げていますが、お寺に来られる方は最近では多くありません。お祭りはどうでしょう。全国各地で伝統的なお祭りが担い手不足によって存続が難しくなっていると聞きます。であれば、人が日常的に集まる場所をどうやってつくっていくかを考えなくてはなりません。

自己中心性バイアスとは何か

ここで「困った人を助けない人」の特徴は何かを考えたいと思います。それは自己中心的な人。心理学的には「自己中心性バイアスの強い人」といいます。自分は特別だと思っている、自己評価が高い、自分の予定を優先する、自分の苦労を過大評価する、他人に責任転嫁する、共感力が乏しい、感謝や謝罪が少ない、周辺の人に無関心、注目の獲得が好き、批判や指摘が嫌い等々。自己中心性バイアスの強い人は周囲とぶつかりがちです。自分の至らなさを自覚し、それを直せば関係性を修復できますが、自分は悪くない、原因は〇〇になるなど、責任を転嫁していると周囲の信頼を失い、孤立していきます。あなたが助言や注意をしても、相手がむっという顔をしたり、ふてくされたりしたら、何かをいう気持ちは失せてしまうでしょう。そうすると相手は誰からも厳しいことを言わなくなるので、成長できなくなるのです。職場での評価は下がっても、本人は「それは自分のせいじゃない」と思っているのでストレスがたまる。結果、精神的な健康を損ねてしまいます。

心の3ステップ、感謝の3ステップ、ありがとうの3ステップ

以上は災害支援の現場でなおさら際立ってきます。その過程を説明しましょう。

まずは心の3ステップです。

最初は「否認」。突然災害が起こって、何もかも失ってしまった。どうして自分はこんな目に遭わなくてはいけないのか――現実を認めることができない状態です。その次は「受容」。自然が起こしたものだから仕方がないと現実を受け入れる。震災から1年経っても「否認」から抜けられない方もいますが、「受容」から次の段階に移る人がいます。それが「感謝」のステップです。現実を受け入れ、それを乗り越えるための機会をもらった。だからがんばろうと思える人が出てくるのです。

その「感謝」にも3つのステップがあります。

最初は「親切」への感謝。炊き出しや倒壊家屋の整理など支援をしてくれたことへの「ありがとう」です。その次は「日常」への感謝。水や電気が通っていること、ご飯が食べられること、ゆっくり眠る場所があることなど、普段は当たり前だと思っていたことが、どんなに大切なことかがわかる。そして最後は「逆境」への感謝です。災害という厳しい状況が経験や学びになったと思える人が獲得する境地。輪島KABULETの職員の多くが「逆境」への感謝の念を抱くようになりました。

次に「ありがとう」の3ステップに移りたいと思います。皆さんが物を落とした時、それを拾ってくれた人に「ありがとう」って言いますよね。「親切」への感謝とも関連しますが、翌日になっても「拾ってくれたこと」への感謝の気持ちは持続していますか。すっかり薄れているか、あるいは忘れているのではないでしょうか。なぜならこの「ありがとう」は拾ってくれたという「行為」に対するもの。つまり承認(recognition)だからです。

皆さんは、部下が用事を済ませてくれたとき、承認で済ませていませんか。仕事だから当たり前だろうなんて思っていませんか。それは本当の「ありがとう」のレベルではありません。管理職が部下に、たとえば「君は家では親御さんの介護もあるのに、よくここまでやってくれたね。ありがとう」という。それは「人」への感謝(appreciation)。本当の「ありがとう」です。

その先のステップもあります。「〇〇は自分の家も壊れているのに、ここに来て、ここまでやってくれている。すごいなあ」と周囲に伝える(affirmation)。これは人から人にとどまらない、組織として「ありがとう」を広げるということです。

輪島KABULETでは、発災前に離職者が出ていたにもかかわらず、発災後はゼロです。それはなぜか。職員が上記のステップを上がっていったからです。

私たちは復興の過程で人の心がこのように変化していくのをみて、日常から感謝の気持ちを言葉にすることが、実は災害に対する強い気持ちを育むことにつながることがわかりました。このような「ありがとう」が喜入でも広がっていけばいいなと思います。

地方創生2.0と生涯活躍のまち

内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局

参事官補佐 中村智瑛

-1024x768.jpg)

政府における地方創生は今から10年前(2014年12月)の第2次安倍内閣時に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定されたことで始まりました。現在は、初代地方創生担当大臣であった石破茂総理の下で地方創生の取り組みを進めているところです。

わが国の人口推移をみていくと、2008年のピーク(約1億2,800万人)から減少傾向となり、同時に高齢化率も上がってきました。東京一極集中も進み、東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の転入超過(東京圏から転出する人よりも転入してくる人が多い)は、2010年以降では2019年に約14万5,600人とピークに達し、コロナ禍以降は減少したものの、2022年には増加に転じて、2023年には約11万4,800人となっています。

世代別でみると、東京圏への転入者は進学・就職に当たる20~24歳の割合が大きく、男女別では転入者、転出者ともに男性の方が多いものの、転入超過数では女性の方が上回っています。つまり東京圏に転入する女性は男性よりもそのまま定着してしまうケースが多いということです。このため、各地域においては、女性や若者に選ばれる地域になることが必要となると考えられます。

こうした状況等を踏まえ、国においては、令和6年12月に地方創生2.0の「基本的な考え方」を示しております。この中では、これまでの地方創生における10年の取組について様々な好事例はあったものの、人口減少や東京圏への一極集中の流れを変えるまでには至っていないということを申し上げております。全国の地域では若い世代なども含めて、地域のステークホルダーの方々が地元のために何ができるのかを考え、行動を起こす必要があること、人口減少を事実として受け止めて、様々な人の様々な価値観を認め合って、それぞれの幸せを感じられる社会を機能させる必要があること等の記載があります。全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」はこのような考えに合致するものだと思います。

今後、地方創生2.0の基本構想を策定して参りますが、本構想では、①安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生、②東京一極集中のリスクに対応した人や企業の地方分散、③付加価値創出型の新しい地方経済の創生、④デジタル・新技術の徹底活用、⑤ 「産官学金労言」の連携など国民的な機運の向上、という5つの柱を掲げ、生涯活躍のまちは①に位置づけられる予定です。

国が推進する全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」とは、女性、若者、高齢者、障害者など、誰もが居場所と役割をもって活躍できるコミュニティを目指し、分野横断的かつ一体的に様々な事業を実施することで、地域コミュニティの活性化を図るものになります。こうしたまちづくりを実現するために、日常的に人と人がつながることができる「交流・居場所」、そこで生まれる「活躍・しごと」、暮らしを営むための「住まい」の確保、コミュニティと繋がるような「健康」の取組、移住や関係人口などの「人の流れ」。これら5つの要素を横断的な施策として取り組む自治体を国は支援しています。

生涯活躍のまちに取り組んでいる、推進意向のある自治体の数は、全国1,788自治体のうち397。うち構想等を策定しているのは194、実際に取り組みを進めているのが172となっています(令和5年10月に実施した「生涯活躍のまちに関する意向等調査」)。

国としては、各地域の事例を調査したり、自治体と事業者をつなげるマッチングイベントやセミナーを開催しているほか、新しい地方経済・生活環境創生交付金を通して、地方創生に資する独自の取組みの計画策定から実施に至るまで積極的に後押ししています。

石破政権となり、地方創生に係る交付金について令和7年度当初予算ベースで倍増することを目指すとされました。自治体にはぜひ活用いただきたいと思っています。

生涯活躍のまち成功のポイント

一般社団法人生涯活躍のまち推進協議会理事

株式会社三菱総合研究所主席研究員 松田 智生

29%と89万人

私からは「ごちゃまぜ」のコミュニティをどう進めていくのかについてお話したいと思います。

ここに2つの数字があります。まずは「29%」。これは日本の高齢化率です。約3人に1人が高齢者ということです。そして「89万人」。1年で減っている日本の人口です。毎年、佐賀県(人口約80万人)や山梨県(約79万人)の県民全体がいなくなっている計算になります。

超高齢化と人口減少という私たちの国にとっての最大のピンチを、チャンスに変えるのが「ごちゃまぜ」のコミュニティであり、生涯活躍のまちです。その本質は3つの安心。すなわち、カラダの安心、オカネの安心、ココロの安心です。カラダの安心とは健康あるいは介護のサポートが得られること、オカネの安心は年金もしくはそれプラスアルファで暮らせること、ココロの安心は心理学でいうところの貢献欲求・承認欲求、平たくいうと、「ありがとう」や「おかげさま」という気持ちをもてること。この3つが揃ったコミュニティを鹿児島市喜入で実現するにはどうしたらいいかがテーマであり、全国の事例を紹介しましょう。

ゴジカラ村:社会福祉法人主導型(愛知県⾧久手市)

雑木林のなかに幼稚園や高齢者施設が共存し、多世代が集まり、高齢者はボランティア活動をしています。周辺住民もそこに集ってお茶会などを開くなど、雄谷会長のいう「日常的な集い」がある場所になっています。

もみの木:行政主導型(愛媛県宇和島市)

廃幼稚園をリノベーションし、高齢者の介護予防と子供の放課後教室を行い、高齢者が子どもの宿題をみてあげたりしています。本事業の特徴は、市の職員が10年間、異動せずに取り組んでいること。自治体職員は数年で異動するのが常ですが、担当者の交代でプロジェクトの熱量が失われないよう、首長が同じ職員を配置しました。この取り組みなどを通して、宇和島市では介護認定率が2016年の24.0%から2024年には19.7%まで下がっています。

クロッセ秋田:地銀主導型(秋田県秋田市)

秋田市が主導した「秋田版生涯活躍のまち」プロジェクトを地元の北都銀行グループが具現化しました。秋田駅前の分譲マンション型で低層階にはクリニック、薬局、銀行などが入っています。入居者の多くは地元秋田県の高齢者。転居の主な理由は「もう雪かきをしたくない」「車で移動したくない」「歩いてくらしたい」。クロッセ秋田が先駆けとなり、秋田駅周辺では高齢者の住替えによるマンションブームが起こっています。

桜美林ガーデンヒルズ:大学主導型(東京都町田市)

高齢者と大学生とファミリー層が住んでいるコミュニティです。桜美林大学の福祉学、芸術学の授業をここで実施するほか、高齢者や大学生が子育て支援をし、周辺住民も介護予防運動に参加しています。

生涯活躍のまち・つる:行政主導型(山梨県都留市)

同市では市長がリーダーシップをとり、地元の山梨中央銀行が主導した産官学の検討会を重ねて、団地をリノベーションしたサービス付き高齢者向け住宅をはじめ、地元の都留文化大学と連携したまちづくりを進めています。

制度的なアプローチ

以上の事例に共通するのは、首⾧・経営者のリーダーシップ、自治体担当者の継続性、官民連携の推進、丁寧な合意形成です。今後のために導入すべきと考えるのは社会参加制度。たとえば50時間の社会参加が5万円の地域通貨や将来の50時間の介護サービスにつながるというインセンティブをつけるというものです。そして第二義務教育制度。60歳になったら、もう一度地元の学校を活用して地域の課題を学ぶ。体育は介護予防運動に、給食は独居高齢者の配食サービスになり、それらは孤立防止や健康寿命延伸にもつながるでしょう。

もうひとつは「逆参勤交代制度」です。人口が年間80万人も減る日本で持続可能なコミュニティを維持するためには、人を循環させることが必要です。かつての参勤交代では、江戸への人の流れが生まれ、江戸での越境学習が可能になり、藩邸が整備されました。この動きを反対にする「令和の逆参勤交代」では、東京圏から地方への人の流れが生まれ、地方での越境学習が可能になり、地方に住宅・オフィスが整備される。東京の大手町・丸の内、有楽町エリアには135の上場企業の本社があり、就労人口は35万人。このなかの1%の人口が鹿児島に一定期間滞在し、リモートワークをしながら副業を始めたり、2地域居住をして地域活動に参加したりすれば、消費が拡大し、地域の担い手も生まれるかもしれません。

一歩踏み出す勇気を

私がこのようなアイデアを出すと、次のような反応をされることがあります。①否定語批評家症候群=自らは行動せずに出来ない理由や批判ばかりする。たいてい代案、対案はありません。②緩やかな衰退症候群=衰退が緩やかなため危機意識をもつに至らない。ゆでがえるのような状態です。③居酒屋弁士症候群=酒の席では雄弁だが、現場では沈黙。居酒屋でいいこと言うなら、それをやってくださいといいたいですよね。

これらのシンドロームに陥ることなく、「ごちゃまぜ」のコミュニティ、生涯活躍のまちを成功させるポイントは何か。リーダーシップ×継続性、官民連携×合意形成です。今日のようなイベントを一過性にしない、アイデアを考え、深め、広める、そして、一歩踏み出す勇気をもつ。個人や一事業者では難しいけれども、今日ここに集まってくれた皆さんが踏み出せば、それが喜入にとって、鹿児島にとって、そして日本にとっての一歩になると思います。

_page-0001.jpg)

.jpg)